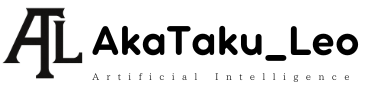

(原題:Leadership and Self-Deception: Getting Out of the Box)は、アービンジャー・インスティチュートによる自己認識と人間関係改善のための書籍です。

この本の中心的なメッセージは、「人はしばしば自分が他人をどう見ているかに無自覚なまま、問題を他人のせいにしてしまう」というものです。それを“箱に入っている状態”と呼びます。

以下、章ごとに漏れなく、わかりやすく要約します。

📘【全体構成と核心概念】

🔑 中心テーマ:

「箱(the box)とは、自己欺瞞に陥っている状態」

・他人を“物”として見てしまい、相手の感情や視点を無視する

・自分を正当化し、問題の原因を外に求める

・その結果、人間関係やチームワークが悪化する

🧩【第1部:自己欺瞞に気づく】

第1章:なぜ人は問題の原因を他人に求めるのか?

- 人は自分の行動や選択を正当化したい

- その過程で他人を「問題の元凶」に仕立ててしまう

具体例:家庭でのすれ違い

あなたが仕事から帰ってきたとき、家が散らかっているのを見て、「なんで配偶者は片付けないんだ」とイライラしたとします。しかし、よく考えると、自分も忙しくて何も手伝っていなかった。

➡ それでも「自分は疲れてるんだから当然」と正当化し、相手を責めてしまう。これが「箱に入っている」状態です。

第2章:箱の中にいるとはどういうことか?

- 他人を“人”ではなく“物”として見る状態

- 自分の欲求や期待を中心に世界を見ている状態

具体例:部下を「使えない」と決めつける上司

部下のAさんが仕事でミスをしたとき、「あいつはいつもダメだ」と決めつけてしまう。

➡ その瞬間、Aさんを「人」ではなく「役に立たない存在=物」として見てしまっている。Aさんの背景(体調不良や家庭の問題)には目を向けず、自分の正しさだけにこだわっている。

第3章:箱に入るとはどういうことか?

- 例えば、助けるべき人を無視したとき、自分を正当化するために「相手が悪い」と思い始める

- これが“箱に入る”プロセス

具体例:バスでお年寄りを見ても席を譲らなかった

ある日、バスに乗っていてお年寄りを見かけたが、疲れていたため席を譲らなかった。

➡ そのあと「でも、あの人はまだ元気そうだったし」「今日は本当にしんどい日だったから仕方ない」と言い訳を始める。

この「言い訳」が、自分を正当化し、相手を責め、箱に入る瞬間です。

🔁【第2部:箱の連鎖と影響】

第4章:他人も箱に入れてしまう

- 自分が箱に入っていると、周囲にもその態度が伝染し、相手も防御的になる

- こうして相互不信のループが始まる

具体例:夫婦喧嘩の悪循環

妻が夫の帰宅の遅さに腹を立てて不機嫌になる → 夫も「また怒ってる」と思って無口になる → 妻は「無視された」と感じてさらに怒る…というループ。

➡ これは、片方が箱に入ると、もう一方も引きずられて箱に入ってしまう例です。

第5章:箱の中では成果が出せない

- 他人と信頼関係が築けず、チームの協力が得られない

- 本来の能力や価値が発揮されない

具体例:プロジェクトチームの空中分解

チームリーダーが「自分ばかりが頑張っている」と思っていると、部下に対して冷たい態度を取ってしまう。部下も「どうせ何をしても文句を言われる」とやる気を失い、意見を出さなくなる。

➡ チーム全体がギスギスして、成果が出なくなる。

第6章:自己正当化の罠

- 自分が「正しい」「被害者」と思い続ける限り、箱から出られない

- 問題が繰り返され、対人関係が悪化する一方

具体例:顧客クレームを「理不尽」と一蹴する営業担当

クレーム対応中、顧客が感情的になったことに対して「こんなに丁寧に対応しているのに」と思い、自分の対応の問題点には目を向けない。

➡ 自己正当化が、改善のチャンスを潰してしまっている。

🔓【第3部:箱から脱出する方法】

第7章:相手を“人”として見る

- 相手にも感情、思考、望みがあると認識する

- 尊重・共感・理解が大切

具体例:クレームの奥にある「相手の困りごと」に目を向ける

同じクレームでも、「この人は本当に困っていて、私に助けを求めている」と考えると、対応の姿勢が変わる。

➡ これが「箱の外に出る」第一歩です。

第8章:自己欺瞞からの解放

- 自分の選択・態度を見直す

- 他人を責めるのではなく、自分がどんなふうに接しているかに気づく

具体例:部下の遅刻の理由に耳を傾ける

何度も遅刻する部下に怒りが湧いても、「何が起きているのか?」と対話を試みると、実は家庭で介護の問題を抱えていたことが分かる。

➡ 自分の「正しさ」だけで判断せず、相手に歩み寄ることで箱から脱出できる。

第9章:行動を変える前に、見る目を変える

- 単なる行動の修正ではなく、根底にある「見方」「認知」を変えることが大切

具体例:マニュアル対応ではなく、相手を見る

接客マニュアルに従うだけでは相手の心には届かない。「この人は今どんな気持ちなんだろう?」と関心を持って接すると、自然と適切な対応ができるようになる。

第10章:箱の外で生きるとは

- 相手の立場や状況を尊重しながら関わる

- チームの成果も、人間関係も好転する

具体例:相手の成功を自分のことのように喜ぶ

後輩が表彰されたとき、「あいつばかり評価されてずるい」と思うのは箱の中。

「頑張ってたから本当に良かった」と思えるのが箱の外です。

🎯【第4部:組織とリーダーシップへの応用】

第11章:リーダーはまず自分から箱を出る

- 部下の行動を責める前に、自分がどう接しているかを見直す

- 信頼を築くには、真の関心を持つことが必要

具体例:部下がミスしたときに「自分の指示の出し方はどうだったか」と考える上司

叱る前に、自分の説明やフォローが十分だったかを反省できるリーダーは、部下の信頼を得やすくなります。

第12章:箱から出続ける方法

- 毎日の中で、自分が箱に入っていないかを意識する

- 「相手を人として見ているか?」という問いを自問する

具体例:毎日の振り返り習慣

「今日、自分は誰かを“物”として扱っていなかったか?」と1日の終わりに振り返る。これを続けることで、自分を箱の外に保つことができる。

🧠【まとめ:箱から出る鍵】

- ✔ 自分の“正しさ”に固執しない

- ✔ 相手を“人”として見る意識を持つ

- ✔ 自分の態度や選択に責任を持つ

- ✔ 自己欺瞞(=箱)に気づいたら、脱出を選ぶ

- ✔ リーダーシップや人間関係は、自分の“あり方”から始まる

💡この本が伝えたいこと

「人は誰でも箱に入る。でも、そこから出るかどうかは、自分次第」

- 「自分は正しい」という思いが強いときほど、箱に入っている可能性が高いです。

- 人間関係がうまくいかないと感じたときは、「相手を“人”として見ているか?」と自問してみてください。

この考え方は、ビジネスだけでなく、家庭、友人関係などすべての人間関係に応用できます。

コメント