歴史的背景と発展

日本の漫画文化は12世紀の絵巻物にルーツを持ち、江戸時代の絵入り本や浮世絵を経て発展しました。現代的なストーリーマンガの革命は戦後の手塚治虫によってもたらされ、特に1947年の『新宝島』では映画的カメラワークが導入されました。現在では多様なジャンルに広がり、世界的な文化現象となっています。

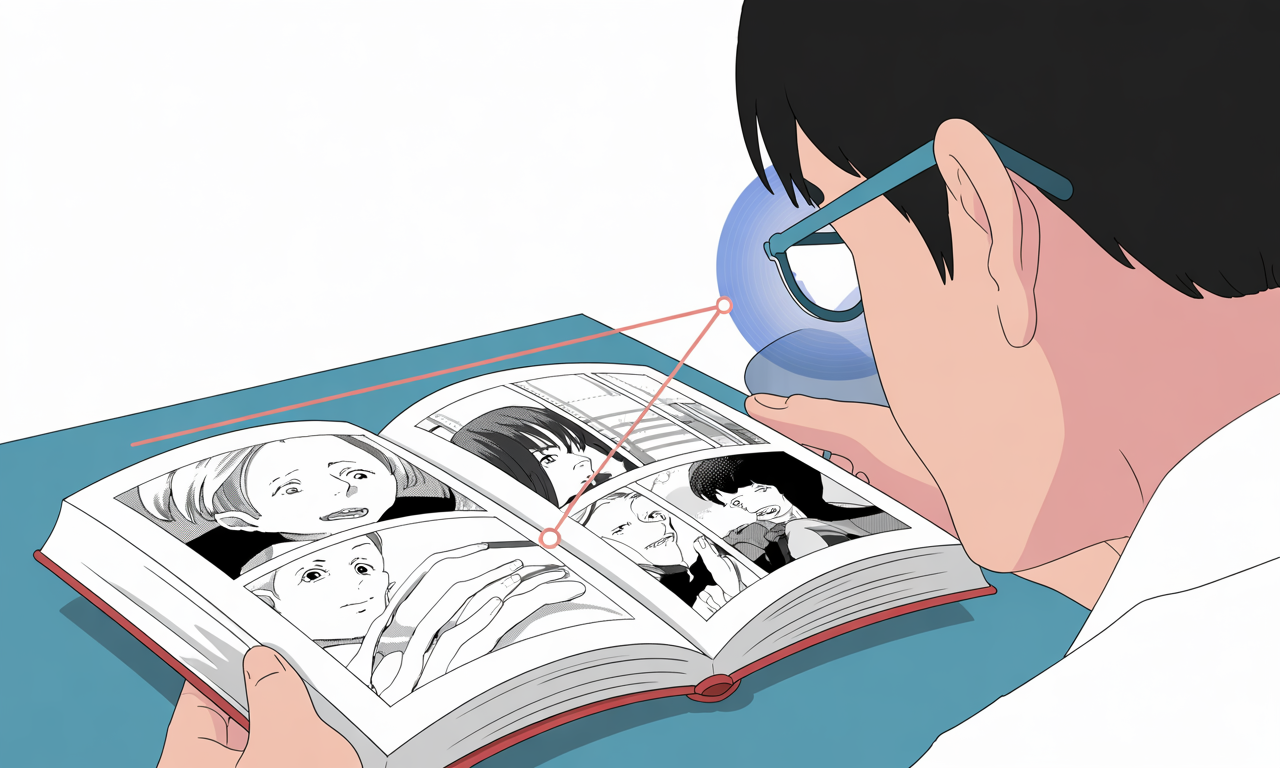

漫画の視覚言語と認知処理

漫画は単なる娯楽ではなく、独自の「文法」や「語彙」を持つビジュアル言語システムとして機能しています。特に日本の漫画は、コマの配置や読みの流れに独自の規則性を持ちます。

脳の情報処理における漫画の影響

| 読み方 | 脳の活動 | 効果 |

|---|---|---|

| 見開き2ページで読む場合 | 両側の視覚野と小脳で有意な活動 | 文脈理解と共感が促進される |

| 1ページずつ分断して読む場合 | 脳活動が低下する傾向 | 文脈の連続性が損なわれる |

日本語の特性と漫画表現

| 日本語の特徴 | 表現効果 | 認知処理の特徴 |

|---|---|---|

| 表意文字(漢字)と表音文字(かな)の混合 | 絵(視覚情報)と文字(言語情報)の自然な融合 | 図像と音声を脳内で並行処理 |

| 豊かな擬音語・擬態語 | 「描き文字」として視覚的に情報を伝える | 視覚と聴覚の感覚を統合 |

「マンガ脳」の特殊性

日本人が漫画を読む際、左脳はテキスト情報を処理し、右脳はミラーニューロンを活性化させて登場人物の動きや感情を内面的に体験する「マンガ脳」と呼ばれる現象が見られます。

漫画の構造と読解メカニズム

コマ割りと視線の流れ

| 要素 | 機能 | 効果 |

|---|---|---|

| 右上から左下への読みの流れ | 視線誘導 | 物語のスムーズな展開 |

| コマのサイズと形状 | リズムと強調の調整 | 読者の感情や注意の誘導 |

| コマの間隔 | タイミングや「間」の表現 | 物語のテンポ制御 |

コマの流れの読みリテラシー

「コマの流れの読みリテラシー」は連続したコマを通じて物語全体を把握する能力で、エピソードの理解、内容の推測、物語展開のスキーマの獲得によって成り立っています。子どもはマンガを読む経験を積むことでこの能力を発達させていきます。

結論

日本の漫画における「絵と文字を同時に読む」体験は、日本語の特性、歴史的背景、独自の表現技法、そして人間の認知メカニズムが複雑に絡み合った独特な文化現象です。見開きページでの文脈の連続性、独自のコマ割り、表意文字と表音文字の併用などが、世界に類を見ない表現媒体として漫画を発展させました。このような特性が日本の漫画を世界的な文化現象として確立させたのです。

コメント