水で割った焼酎の度数はどれくらい変わるの?

計算式から水割り焼酎の度数を算出しよう!

前編のおさらいになりますが、アルコール度数とは

「温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量」

でした。

これを踏まえて、焼酎を割ったときの度数を考えましょう。たとえば25度の焼酎50mlを同量の水で水割りにする場合。まずはどれくらいのアルコールが含まれているか計算します。

50ml × 0.25 = 12.5ml

この焼酎には12.5mlのアルコールが含まれている。ここに同量の水50mlを加えるので、全体量は100ml。つまり、今作った水割りの度数は

12.5ml ÷ 100ml × 100 = 12.5(%)

元の度数の半分の12.5%になるわけです。

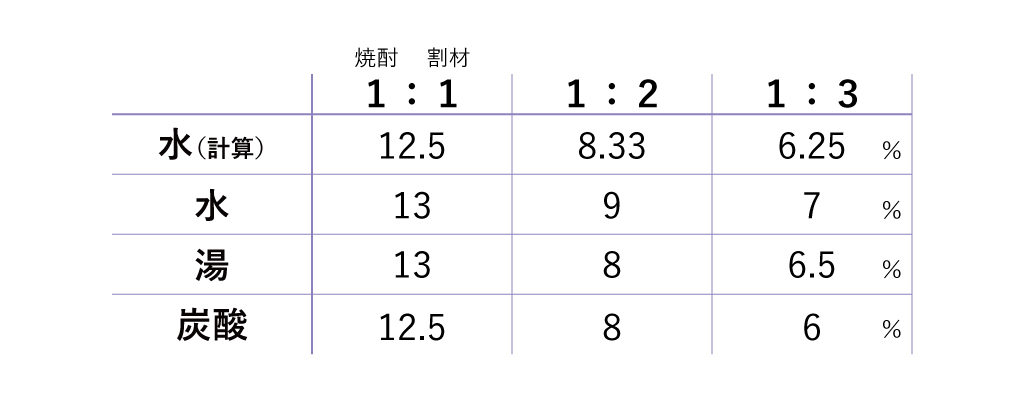

つまり同量の水で割った焼酎のアルコール度数は、元の度数のちょうど半分である12.5%になります。 水を焼酎の倍量入れれば8.33%、3倍入れれば6.25%となる計算です。

この数字、感覚的には理解できますが、果たして実際にこの計算通りにアルコール度数の変化が起きるのか? 試していきたいと思います!

水・お湯・炭酸!割り材を変えれば度数も変わるの?

焼酎50mlに対して50ml、100ml、150mlの液体を加えて、それぞれアルコール濃度を計測します。今回、検証に用意した割材は「水/65℃のお湯/炭酸」の3種類。実際に割ってみた場合の焼酎の度数を計測した結果がこちらです↓

算出した度数と大きな差のない結果が出ました! 割り材による度数の差もほとんどありません。

どういう割り方でどの程度の度数になるかは、計算で求めても問題なさそう! それぞれの度数を他のお酒の度数と照らし合わせて比較するとこんな感じです。

・焼酎1 : 割材1…ワインや日本酒

・焼酎1 : 割材2…少し濃いめのハイボール

・焼酎1 : 割材3…ビールや市販のハイボール

どうですか? 自分の好みの濃さに調節して飲む時の参考になりそうです。

溶ける氷で度数はどう変わる?時間経過によるロックの度数変化

焼酎とウイスキーで、30分間の度数の変化を比べてみよう!

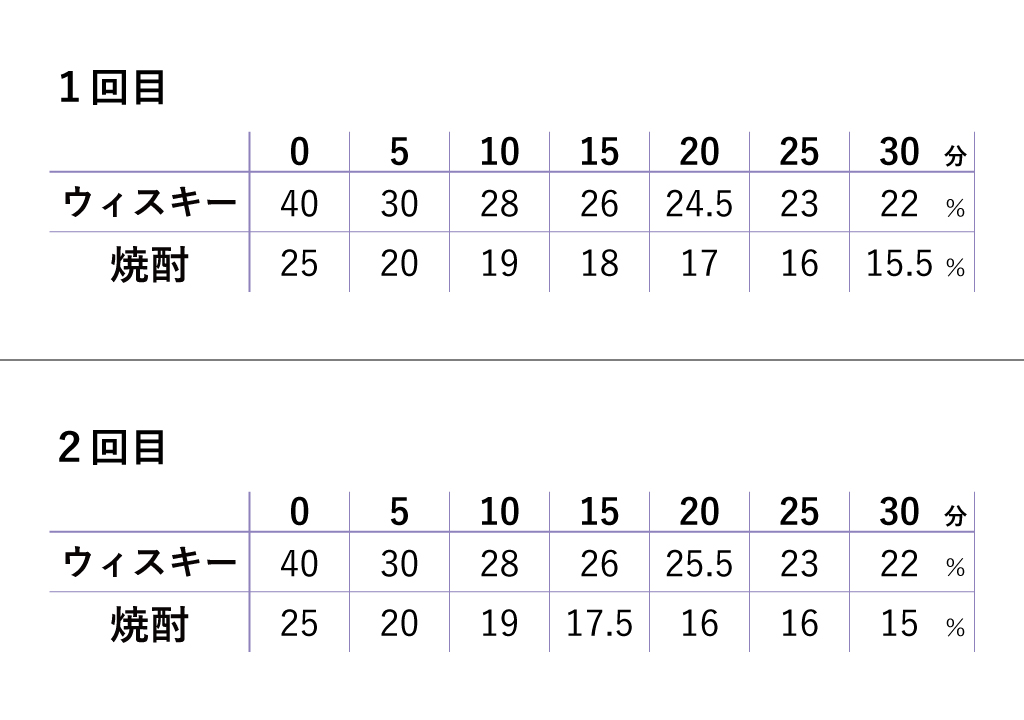

次はロックの度数変化。氷が溶けていくにつれてうす〜くなる気がするけれど、実際にはどんなものなんでしょう。度数25%の焼酎にくわえ、比較対象として度数40%のウイスキーも用意。30分間、度数や温度の変化を観察しました。計測は5分おきに行いました。

焼酎もウイスキーも、最初の5分で急速にアルコール度数が下がっています。そこからの変化は緩やかで、5分おきに約0.5〜1.5%ずつ度数が低下していきました。正直なところ、もっと劇的に変化が起きると予想していましたが、思っていたより度数の低下はゆっくり。とはいえ30分後にはウイスキーは22%、焼酎は15%まで下がっているので、確かに当初に比べれば“薄い”印象は受けそうです。

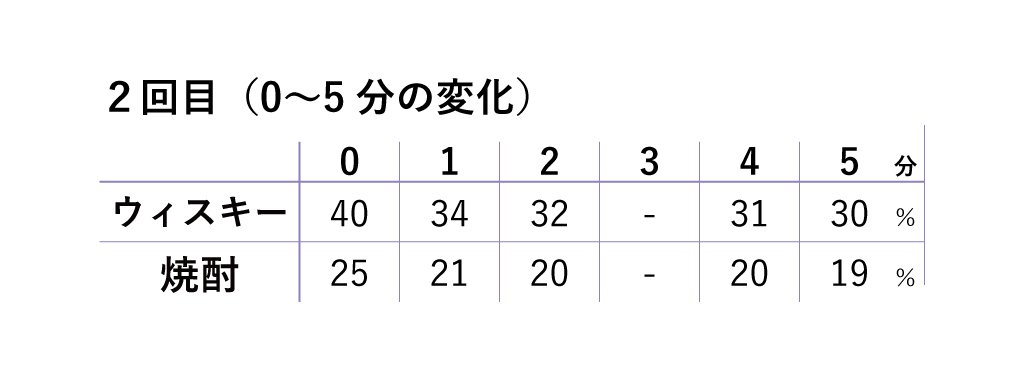

1回目の計測で最初の5分の変化が大きかったので、2回目は最初の5分間の変化を、1分おきの計測で観察しました。最初は数値に明らかな変化が見られるものの、2分経過時点ですでに度数の低下は落ち着きました。

もしかしてロックはアルコール度数の変化に着目してもあんまり意味がないかも……?

というわけで温度に着目。最初の5分で一気に-2℃まで下がった後は、だいたい0~-1℃に保たれて大きな変化がないのが分かります。

最初の5分だけ温度が低くなるのは「過冷却」という現象。水を氷に変化する凝固点の0℃まで静かに冷やすと、凍ることなく、どんどん温度が下がっていきます。そうして凝固点よりも低い温度まで下がっていくというわけです。

ロックはお酒を一番冷たい状態で飲むのにうってつけの飲み方なのかもしれません!

焼酎とウイスキーで、溶ける量が違う⁉︎ 度数で変わる氷の融点

さて、ではウイスキーと焼酎、それぞれどのくらい氷が溶けたのかを見てみようと思います。開始0分と30分後の度数の変化から、溶け出した氷の量を算出してみます。すると……。

ウイスキー … 65.454ml

焼酎 … 49.03ml

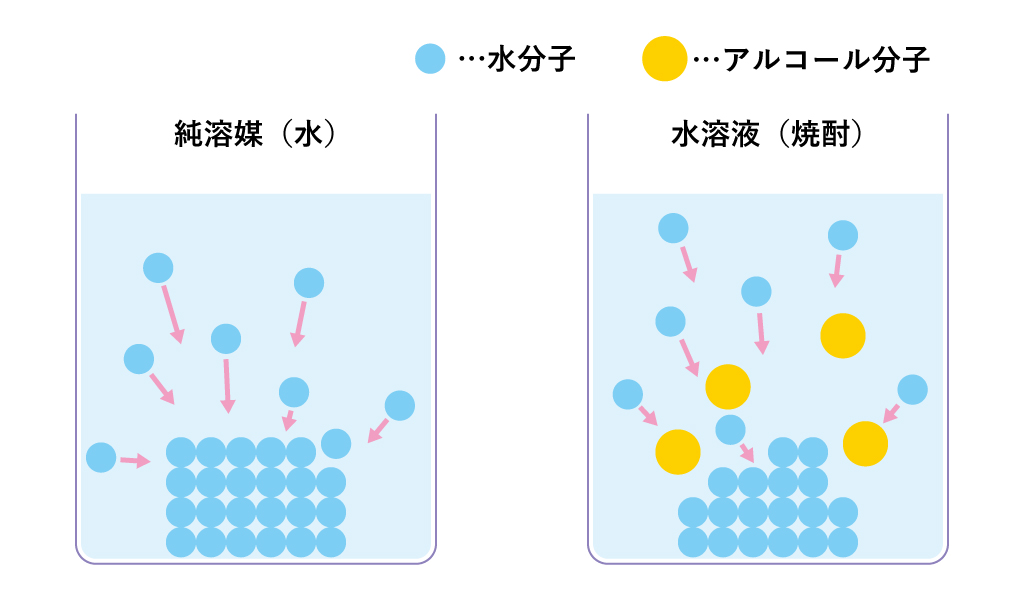

30分の間に、およそ15mlも溶ける氷の量に差がついています! どうやら、ウイスキーの方が氷の溶けるスピードが俄然早いですね。これは「凝固点降下」という現象によるもの。凝固点降下とは溶液が純溶媒よりも凝固点が低くなる現象のこと。

……えーっと、言っててちょっとわからないので整理します。

これを今回のケースで説明すると、水(純溶媒)が氷になる温度よりも、お酒(アルコールが混じった水溶液)が凍る温度の方が低くなるということ。

本来は0℃になると凝固して氷になろうとする水分子の動きが、アルコール分子に邪魔をされてしまうというイメージです。アルコール分子が多いほど、つまりアルコール度数が高いほど邪魔になるものが増えて凝固点は下がるということです。

アルコール分の多いウイスキーやブランデーに比べると、度数が低い分、焼酎の方が氷が溶けるスピードが遅いというわけです。

冷やしたグラスなら、溶けるスピードが遅くなる?

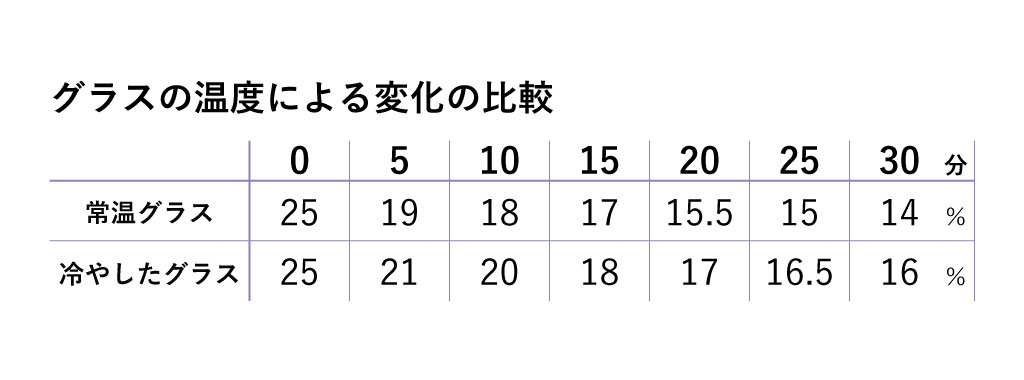

さて実験はしつこく続きます。ロックやハイボールは、冷やしたグラスで飲むとおいしいと言われますよね? それって本当なのでしょうか。ここまでは常温のグラスで計測していたので、今度は冷やしたグラスと比較してみようと思います。冷凍庫で1時間程度冷やしたグラスと、常温のグラスを用意して、再び焼酎の度数の30分間の経過を観察します!

おお! 冷やしたグラスの方が、常温のグラスより度数が高いまま保たれました! 1時間冷やしただけでも差が出るとは、やはりお酒を飲む時の事前準備って大事なんですね。これに加えて、あらかじめ焼酎を冷やしておけば、さらに氷の持続時間が伸びそうです。

さて、ここまで数値ばかりを気にしてしまいましたが、30分経って、それなりに氷が溶け出した状態でも、それぞれの焼酎の持ち味となる香りはしっかりと感じることができることに気がつきました。

アルコールの度数の変化という視点で新しい発見もできましたが、やわらかくなっていく香りの変化も見逃せません。ロックという飲み方は薄まって度数が変わっていくことよりも「ゆっくりと香りと風味を楽しんで飲む」ということに意味があるような気がしました。

ロックといい、前編で紹介少し触れた前割りといい、やっぱり一側面だけ見ていても焼酎というものを理解できないというわけですね……。

コメント